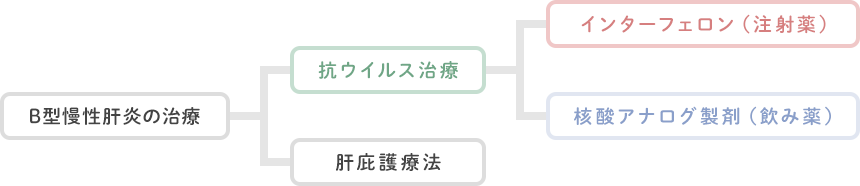

治療の種類

「抗ウイルス治療」と「肝庇護療法」

B型慢性肝炎の治療には、B型肝炎ウイルスを直接攻撃してウイルスの増殖を抑える「抗ウイルス治療」と、炎症を抑え肝臓を保護することを目的とした「肝庇護療法」があります。

「抗ウイルス治療」:2000年に飲み薬が登場

抗ウイルス治療は、日本では2000年以前は注射薬(インターフェロン)による治療しかありませんでした。しかし、2000年に飲み薬(核酸アナログ製剤)が登場し、それまで副作用などでインターフェロンが使えなかったご高齢の患者さんやインターフェロンで十分な効果が得られなかった患者さんにも、治療法の選択肢が広がりました。

抗ウイルス治療は、日本では2000年以前は注射薬(インターフェロン)による治療しかありませんでした。しかし、2000年に飲み薬(核酸アナログ製剤)が登場し、それまで副作用などでインターフェロンが使えなかったご高齢の患者さんやインターフェロンで十分な効果が得られなかった患者さんにも、治療法の選択肢が広がりました。

薬の特徴

抗ウイルス治療

①インターフェロン(注射薬)

インターフェロンは、ウイルスの感染を受けた時などに体内で作られる蛋白質の一種で、抗ウイルス作用や免疫を高める作用があり、それによりB型肝炎ウイルスの活動を抑えます。

②核酸アナログ製剤(飲み薬)

B型肝炎ウイルスの遺伝子の本体であるDNAの合成を阻害して、B型肝炎ウイルスが増えるのを抑制します。DNAの材料となる物質(核酸)に似た構造を持っているため「核酸アナログ」と呼ばれています。

インターフェロンと核酸アナログ製剤では、治療の特徴が大きく異なります

インターフェロンと核酸アナログ製剤の特性は大きく異なり、それぞれにメリット、デメリットがあるため、患者さんの年齢、肝炎のステージ、ウイルスのタイプ、体への負担などを考慮して、適切な治療薬が選択されます。

| インターフェロン | 核酸アナログ製剤 | |

|---|---|---|

| 投与の方法 | ||

| 治療期間 | 24~48週 | 長期間(基本的に飲み続ける) |

| 副作用 | 発熱などインフルエンザ様の 副作用が高頻度に出現 |

少ない |

| 治療効果が 得られる頻度 |

20~40% | 非常に高率 |

日本肝臓学会 肝炎診療ガイドライン作成委員会 編: B型肝炎治療ガイドライン(第4版), 2022: p.7より改変

https://www.jsh.or.jp/medical/guidelines/jsh_guidlines/hepatitis_b.html(2025年10月14日閲覧)

肝庇護療法

B型肝炎ウイルスを直接攻撃する作用はありませんが、肝臓を保護し、肝機能を改善する薬を使った治療を「肝庇護療法」といいます。肝庇護療法には、グリチルリチン製剤、ウルソデオキシコール酸、小柴胡湯(しょうさいことう)などがあります。